|

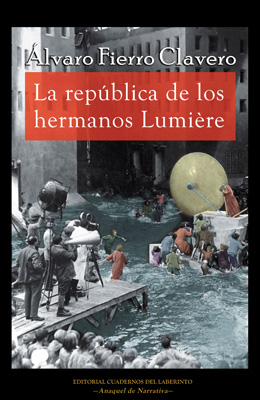

Coleccción ANAQUEL DE NARRATIVA, nº

28

358 páginas • I.S.B.N: 978-84-123537-7-8 • 16,50 €

Prólogo: José Joaquín Bermúdez Olivares

<<CASA

DEL LIBRO>>

<<AMAZON>>

<<TODOS TUS LIBROS>>

<

Descargar PDF del primer capítulo >

"La república de los hermanos

Lumière" transcurre en Pangea, un mundo en blanco

y negro donde el cine domina todos los ámbitos de la vida.

Los Estados han sido sustituidos por los estudios cinematográficos,

que compiten entre sí por reclutar intérpretes para

sus producciones entre la población civil.

La acción se desarrolla mientras Paramount invade RKO,

cuando Zelsinck —el presidente de Pangea, trasunto del magnate

David O’Selznick—, acaba de estrenar Lo que el viento

se llevó y está produciendo Duelo al sol.

Cintia, una periodista que trabaja en la ciudad RKO, de Neourbe,

está cubriendo una serie de atentados contra jueces que

se oponen al actual estado de cosas. Durante su investigación

Cintia se verá forzada a colaborar en el rodaje de una

película que dirige John Huston. Aquí entra en contacto

con Valentino, un misterioso agente que intermedia entre Zelsinck

y una sociedad secreta dirigida por el actor Edward G. Robinson.

El autor mezcla suspense, acción, género negro,

política y distopía para rendir un homenaje al cine

americano clásico y la libertad.

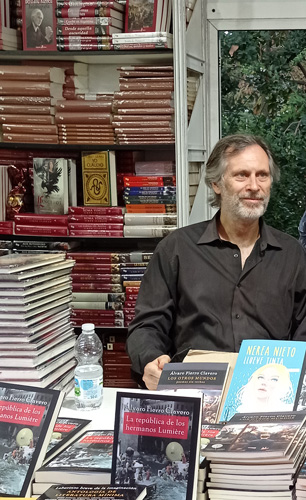

Álvaro Fierro Clavero

(Madrid, 1965) Ingeniero industrial,

comentarista sobre poesía, música y novela en distintos

programas de radio y articulista cultural en medios digitales.

Ha publicado los siguientes libros de poesía: Con esa

misma espalda (premio Rafael Morales, 1994), Tan callando

(accésit Adonáis, 1999), Los versos inútiles

(2009), el libro de piropos literarios Colonizado corazón

(2011), El sentido de lo que no sucede (2013), Palabras

a la música (2017),

Los otros mundos (2020), Libro del rey Aniel o libro

de los ugros (2020) y La luz completa (2021). También

es autor del libro de cuentos El peso de los sueños

(2005) y coautor del libro de poemas para niños Los

Meagrada (2011).

Prólogo: SOBRE UN LIBRO LLAMADO

LRHL

José Joaquín Bermúdez Olivares

Tal vez convendría (o tal vez no), hacer una especie de

prologogía o pequeño tratadillo de prólogos:

su clasificación y tipos, por extensión, propósito

y técnica usada. Baste ahora decir que esta breve introducción

es del tipo humilde —agradecidos al autor por solicitarnos

estas palabras—, semihagiográfica —por la admiración

que autor y obra nos despiertan—, y ligeramente impertinente

—porque seguramente encontrarán que no todas sus afirmaciones

vienen a cuento de la obra que nos ocupa.

La república de los Hermanos Lumière (en

adelante LRHL), de Álvaro Fierro Clavero, es un libro sobre

el cine considerado como obra de arte total (y totalitaria), una

distopía (término en exceso sobado en tiempos recientes),

y una novela de estructura inusual en nuestras letras. Quienes

tenemos la suerte de conocer a Fierro desde hace años (casi

tantos como lleva trabajando en esta su primera novela), conocemos

su obra anterior y tenemos constancia de lo concienzudo, esmerado

y original de su acercamiento a la escritura (y a la vida). Quienes

no han tenido todavía esa suerte pueden acercarse a su

web personal: www.alvarofierro.com donde hallarán información

sobre su obra publicada y algunos inéditos que, esperemos,

pronto dejarán de serlo.

Es habitual encontrar en una novela «novel» un carácter

confesional o autobiográfico, algunas efusiones sentimentales

y cierto descuido formal en pos de lo expresivo o «espontáneo»;

no es el caso. El autor nos ofrece aquí un mundo ajeno

a su experiencia vital —más allá de su carácter

cinéfilo—, y ese mundo solo refleja a Fierro «en

negativo» (nunca mejor dicho tratándose de cine):

en cuanto a la atmósfera conjurada, las alusiones culturales

y los conocimientos aportados. Conocimientos que abarcan desde

la filosofía aristotélica hasta la química

industrial y nuclear pasando por todo el cine clásico de

Hollywood.

No es frecuente en España encontrar novelas con el cine

como asunto primordial, aunque el interés por el séptimo

arte haya sido temprano y constante en nuestros literatos. El

antecedente que nos viene primero a la memoria es Cinelandia

de Ramón Gómez de la Serna (1923), referido, como

es obvio por la fecha de publicación, al cine mudo, y escrito

cuando Ramón no había visitado nunca Hollywood.

Además, Ramón dedicó varias greguerías

al cine, de las que espigamos algunas (cito por la edición

de Cátedra, 1993, al cuidado de Rodolfo Cardona):

• Los que van al cine se alimentan de fantasmas pasados por

la luz.

• La pantalla cinematográfica está orlada de

negro porque es una esquela de defunción de lo que va sucediendo

en ella.

• Al inventarse el cine, las nubes paradas en las fotografías

comenzaron a andar.

• En los cines, los calvos parecen ver mejor la película,

como si se reflejase en su calva y en sus ojos (nuestra favorita,

por motivos obvios).

Sin embargo, esa obra no tiene nada que ver en estructura ni ambición

con esta: escrita a modo de acumulación de greguerías,

como es habitual en Gómez de la Serna mientras que Fierro

(después hemos de insistir en esto) nos ofrece largos diálogos,

sí que se refieren ambas a una ciudad o continente que

vive por, para y en el cine, hasta extremos surrealistas (o hiperrealistas).

Por supuesto la llamada otra generación del 27 —Jardiel,

Neville, Rubio, Mihura…— se interesará en el

cine, como también Azorín (que frecuentó

las salas hasta muy avanzada edad) o Julián Marías

(recordamos de nuestra lejana juventud aquel Blanco y Negro

donde nos hablaba de películas mientras Lázaro Carreter

lo hacía de teatro y Alvar —si no nos falla la memoria—

de libros). O tempora o mores! Ubi sunt los grandes maestros…

Pues bien, no dudamos en colocar junto a esta nómina selecta

el nombre de Álvaro Fierro, por ambición y esfuerzo.

Quisiera aludir en este punto a la peculiar atmósfera de

LRHL, que sin perder contacto con su «asunto» —el

cine negro—, nos traslada a un ambiente ligeramente extrañado

o excéntrico respecto al mundo de 1945-1946 en los EE UU

donde se sitúa el relato: un mundo, Pangea, dividido entre

los estudios clásicos (RKO, Paramount, Metro, Warner, Universal,

Fox y Columbia) del star-system. Un mundo que, a consecuencia

de la guerra y de cambios legislativos drásticos, se ha

transformado en un Big Brother cinematográfico donde no

solo se proyecta cine continuamente sino que la asistencia a las

salas es obligatoria, así como la participación

en los rodajes; donde el presidente es un productor cinematográfico

y donde se graba todo lo que sucede en el exterior (y a partir

de cierto momento también en el interior de los hogares),

donde policía, judicatura y periodismo están sometidos

a los intereses y autoridad de los estudios y donde toda otra

forma artística está vetada en tanto no concurra

con esos intereses. Este «deslizamiento» respecto

a la realidad de la Norteamérica de los 40 me gustaría

compararlo con el que Nabokov establece en Ada o el ardor (1969)

con respecto a un mundo —Antiterra, igual pero distinto a

la Europa de su juventud— en el que, por ejemplo, la aviación

comercial está prohibida y el teléfono funciona

con mecanismo hidráulico, por lo que las interferencias

son borborigmos en lugar de ruido electromagnético. Pero

también refleja una atmósfera de opresión

sobre el individuo y la consiguiente rebelión de las minorías,

al estilo de El manantial de Ayn Rand (1943), novela fundadora

del objetivismo y que daría lugar a una película

del mismo nombre (1949) con Gary Cooper y dirección de

King Vidor (ambos aparecen en LRHL junto a otro largo casting

de personajes con su nombre real o ligeramente camuflado).

Un casting casi tan largo como el memorable de Cabrera

Infante en su Tres tristes tigres (1967), otro escritor experto

en cine, sobre el que escribió desde su juventud con el

seudónimo G. Cain. En LRHL aparecen desde James Cagney,

Barbara Stanwyck y John Huston hasta Robert Mitchum, John Ford

y Henry Hathaway, pasando por todos los que fueron algo en el

cine estadounidense, y algunas figuras del europeo (nuestro continente

aparece en este libro como Arquea): Fritz Lang, Peter Lorre, Ingrid

Bergman. Curiosamente, el protagonismo recae en una figura que

solía ser el antagonista, por sus características

físicas, Edward G. Robinson (nacido Edward Goldenberg en

el Bucarest de 1893): aparece aquí como el líder

de una facción resistente al poder dictatorial de Zelsinck,

trasunto transparente de David O. Selznick, el omnipotente productor

de Lo que el viento se llevó, Rebeca, Encadenados

(que tiene un papel importante en el desenlace de esta historia)

y tantas otras. Hitchcock, el director de Encadenados hace aquí

una aparición estelar vestido con ropa talar, siguiendo

su costumbre de intervenir fugazmente en sus cintas (y en la novela

lo hace en escena descacharrante en medio de una fiesta a la que

solo le faltan los hermanos Marx, acompañado de un John

Galliano travestido de Tiresias, el adivino ciego).

Un aspecto singular de LRHL es que todo cuanto se nos cuenta es

«cierto»: las peripecias de los rodajes, los tejemanejes

de las productoras y los caprichos de las estrellas, los equilibrios

de poder… Los estudios se repartían efectivamente

las carreras de los actores con contratos leoninos, así

como las salas de proyección y los derechos de distribución,

había leyes como el famoso Código Hays de moralidad

sobre lo que podía o no mostrarse en pantalla (incluyendo

la duración de los besos), la lucha por hacerse con RKO

fue, en efecto, encarnizada (era el estudio que había producido

nada menos que Ciudadano Kane, que aún suele aparecer

encabezando las películas más destacadas de la historia).

Justo después de los acontecimientos que se narran aquí

todo va a cambiar: el terremoto de la «caza de brujas»

y la aparición gradual de producciones hechas en Europa

a menor precio —piénsese en Orson Welles a quien le

resulta casi imposible moverse en el star-system—, acabarán

con el estado de control total de los años 40. Pero esa

es otra historia.

Robinson es una buena elección para encabezar esa resistencia

de la organización RKO Ahora pues reunía

(en eso que se suele llamar «vida real») un puñado

de interesantes características como su origen europeo,

su carácter de coleccionista de arte —tal vez de ahí

sus papeles relacionados con la pintura: La mujer del cuadro

(1944) y Perversidad (1945), ambas de Fritz Lang—,

aunque nuestra favorita personal sea Perdición —también

de 1944—, rodada a las órdenes de Wilder y guion de

Chandler basado en una novela de James M. Cain. Hay una interesante

reseña de su conversación con el soviético

Andrei Gromyko de visita en EE UU. Aunque Robinson no fue víctima

del macartismo, sí lo fue otro personaje de LRHL, Edward

Dmytryk, cuya carrera se vio interrumpida entre 1947 (Encrucijada

de odios) y 1954 (El motín del Caine), exiliándose

en el Reino Unido. Por supuesto este va a ser un elemento que

contribuya al fin del mundo que se presenta en este libro, la

sustitución de la Alemania nazi (el enemigo en Encadenados)

por la Unión Soviética en la guerra fría,

con el espionaje desatado alrededor de la tecnología nuclear

—el juicio al matrimonio Rosenberg, por ejemplo—. No

solo, los estudios van a empezar a mostrar la violencia de forma

más explícita en el cine negro (pienso en la cafetera

que le arroja Lee Marvin a Gloria Grahame en Los sobornados

(1953) o el propio Marvin en The killers (1964), un remake

de la producción del mismo título, con unos jóvenes

Burt Lancaster y Ava Gardner, a la que se alude en la novela que

nos ocupa. También el western va a tomar protagonismo con

grandes producciones de la MGM que culminan en La conquista del

oeste, dirigida —no casualmente— por los dos hombres

a los que Fierro otorga el mando del ejército invasor de

RKO: John Ford y Henry Hathaway. Este aumento de los presupuestos

ya se empieza a notar en Duelo al sol, vehículo

para el lucimiento de la futura esposa de Selzinck, Jennifer Jones,

protagonista también de Jennie, una favorita personal

del que esto escribe, película de un exacerbado romanticismo

dirigida por William Dieterle, al que se había recurrido

para intentar salvar (junto a otros) el proyecto de Duelo al sol.

Un estilo romántico que comparte con la antes citada

El manantial (¡esos Cooper y Neal con el cabello revuelto

por el viento de la cúspide del rascacielos, con el mundo

a sus pies!) y que constituye un tercer vector de la decadencia

del noir clásico, estilo que va a desembocar en las orgías

de sangre de Peckinpah y De Palma o en la parodia autorreferencial

de L.A. Confidential o La Dalia negra.

Pero dejemos de acumular citas: ¿es esto lo que Fierro

quiere contarnos en LRHL? Una de las ventajas de leer a Álvaro

Fierro es que siempre vamos a aprender algo, porque siempre sabe

más que nosotros: de ingeniería, filosofía,

música, química, cine o (desde luego) literatura.

Para mí, el propósito fundamental del libro —y

es discutible que toda novela deba tener tal propósito

al margen de lo que en ella se cuente—, está explicado

en las páginas 215-228 con el folleto La imagen que

inventa el mundo y la conversación entre Cintia y Vruden.

Nos permitimos citar algún extracto literal:

…que lo entretenga en el sentido etimológico de

la palabra porque lo tenga dentro (…) Lo que a diario tienen

delante y no son capaces de interiorizar por falta de tiempo,

de perspectiva o de visión. No miran algo porque nadie

les dice que tienen que mirarlo. (p. 218)

…quiero ser para el espectador un maestro que enseñe

a mirar, y que lo que perciba cuando abre los ojos y ve mis trabajos

lo remita a las grandes cuestiones: la vida, el tiempo, la naturaleza,

el amor… (p. 219)

…usted se propone algo radicalmente diferente: hacer que

la gente reflexione sobre el paso del tiempo, sobre su caducidad

y eternidad, sobre su propia vida, en definitiva. A mí

me parece que con esto usted consigue que aumenten su grado de

consciencia. (p. 217)

Hemos obviado intencionadamente la mención en estas mismas

páginas al macguffin que va a desencadenar la tragedia

y que se explicita de forma didáctica y elegante. Pero

sea esto o no lo que quiere decirnos el autor, ¿cómo

lo transmite, de qué mecanismos se sirve? Hay tres elementos

que quisiera destacar al respecto, porque hacen de LRHL un libro

singular en eso que los pedantes llaman «panorama literario».

En primer lugar, la estructura dialogada del texto, que alterna

intercambios muy cortos, a veces de una sola palabra, típicos

de los ingeniosos guiones de cine negro, con larguísimos

diálogos de cerca de treinta páginas, con intervenciones

individuales que superan la página completa. Si al principio

hablan Huston, Cagney y Stanwyck (para introducir a Cintia), luego

lo hacen Cagney, Bogart y Dmytryk para dar al lector toda la información

sobre la situación en Pangea, el estado de RKO y las opciones

de combatir a Zelsinck; luego Robinson hablará (en un cuasi

monólogo) con Valentino (una de las grandes incógnitas

de la novela) y el encantador personaje de Bomboncito —una

de esas rubias tontas del cine que seguramente nos sorprenda en

unos años con su inteligencia, como una nueva Marilyn Monroe—.

No es necesario seguir, pues la cortesía del autor nos

ayuda con títulos ilustrativos de sus capítulos

(un poco a la manera de Robinson Crusoe). Estos diálogos

forman una especie de «montaje paralelo» (expresión

que ha hecho fortuna en el cine desde los tiempos de la escena

de la escalera en El acorazado Potemkin) para que el lector vaya

adquiriendo un conocimiento multidimensional de lo que ocurre

y, sobre todo, de las explicaciones de lo que puede ocurrir. No

es gratuito, en ese sentido, que Cintia sea periodista, si bien

su afán de investigar va cediendo poco a poco paso a su

implicación personal, sentimental, en la trama: LRHL es

también una novela de amor. Y el tercer elemento destacable

es el uso de la metáfora —¡no por nada es Fierro

poeta egregio!—. Metáforas tan originales como «Huston

está irritado como un boxeador del Antiguo Testamento»

(pág. 27), adjetivaciones como «ojos inhóspitos»

(pág. 70), sintagmas como «monologadas de llanto»

(pág. 80), aliteraciones, sinécdoques, metonimias,

anáforas… constituyen herramientas que, lejos de estorbar

el desarrollo narrativo, contribuyen a una lectura atrayente.

La misma nomenclatura de ciudades y accidentes geográficos

—ese oceáno Zarco, las ciudades de Ambigua

y Antigua, Incierta y Sospecha, Mística y Tristia, alguna

broma privada como ese río Aqueloo— vienen a demostrar

que el autor no afloja en ningún momento las riendas de

un libro trabajado hasta el último detalle.

En fin, exégetas más dotados que yo podrán

desvelar nuevos aspectos en sucesivas lecturas. Estas palabras

que ya se van haciendo demasiado largas (y que el lector prudente

se habrá saltado, de todas formas, para ir directamente

al texto), no tienen otro objeto que el de animar —y conminar

si hiciera falta— a esa lectura. Luego podrán disfrutar

revisitando las películas citadas que ya verán con

otros ojos, tal vez los ojos de Claude Rains en Encadenados,

un Claude Rains que a mí, qué quieren que les diga,

me recuerda a Herbert von Karajan, pero esa (también es

Fierro gran melómano) es ya otra historia.

Noticias relacionadas

•

Álvaro Fierro Clavero, La república de los hermanos

Lumière. Recomendación en Diario 16

•

El beso perfecto se sabe cuándo empieza pero no cuando

termina "La república de los hermanos Lumière",

Álvaro Fierro Clavero. En Leer en Madrid

•

La república de los hermanos Lumière: cine, literatura

y vida. Entrevista al autor en Revista Almiar

|